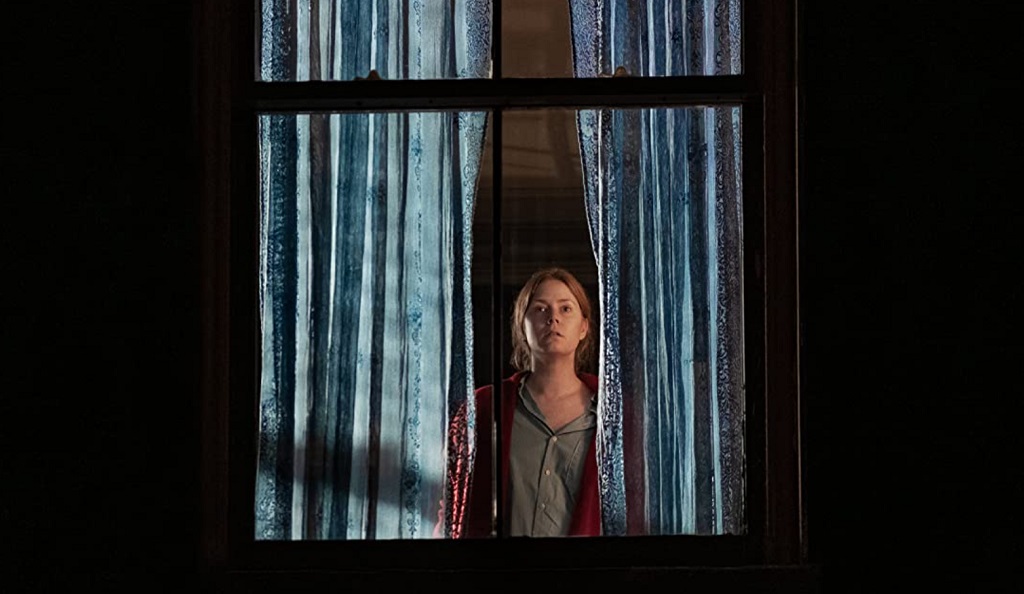

Bloccata in  casa da un’acuta forma di agorafobia, la psicologa infantile Anna Fox (una bravissima Amy Adams) osserva con curiosità e paura la porzione di mondo che si staglia dalle finestre del suo grande appartamento. Quando di fronte a lei si trasferisce una nuova famiglia, i Russell, ne è misteriosamente attratta. Una notte, svegliata dalle grida, crede di assistere all’omicidio della madre, e deciderà di fare luce sull’accaduto pur non uscendo dalla propria abitazione. La sua vita si trasformerà in un lungo incubo ad occhi aperti.

casa da un’acuta forma di agorafobia, la psicologa infantile Anna Fox (una bravissima Amy Adams) osserva con curiosità e paura la porzione di mondo che si staglia dalle finestre del suo grande appartamento. Quando di fronte a lei si trasferisce una nuova famiglia, i Russell, ne è misteriosamente attratta. Una notte, svegliata dalle grida, crede di assistere all’omicidio della madre, e deciderà di fare luce sull’accaduto pur non uscendo dalla propria abitazione. La sua vita si trasformerà in un lungo incubo ad occhi aperti.

C’è una differenza non sottile, ma spesso ignorata, tra ri-proposizione e ri-pensamento (nel senso di rethinking, rimodellare). Per avere chiara l’idea di cosa sia una riproposizione basta guardare una puntata di Stranger Things: ogni singolo elemento, ogni snodo narrativo, è di riporto, riproposto acriticamente. Tutto è mixato nell’ottica di revivial anni ’80: Goonies, E.T., i Gremlins, qualche sprazzo di horror, gli scienziati cattivi e lo spauracchio Sovietico. Un re-thinking invece è un processo più complesso che impone di ri-pensare un concetto, adattandolo ai giorni nostri. The VVitch di Robert Eggers, ad esempio, cita senza paura tutto un cinema di stregoneria che va da La stregoneria attraverso i secoli (1922, B. Christensen) a La pelle di Satana (1970, P. Haggard), tirando in ballo nella messa in scena anche Dreyer: ma lo fa con la consapevolezza di essere nel 2016.

L’ultima fatica di Joe Wright, su Netflix, fin dal titolo non nasconde le sue suggestioni classiche: The Woman in the Window incrocia alla perfezione il rimando al capolavoro di Hitchcock La finestra sul cortile all’altrettanto capolavoro di Fritz Lang La donna del ritratto (in originale, appunto, The Woman in the Window). La sinossi rafforza il gioco di rimandi: ai due film già citati aggiungiamo almeno La donna che visse due volte. L’intento è chiaro, ma tanta critica demolisce il film, facendolo rientrare frettolosamente nella prima categoria, quella della stanca riproposizione. Ma è evidente che dietro alle citazioni hitchcockiane ci sia una ricerca precisa. Negli anni ‘80, questa operazione, con altri metodi ed altri risultati, l’aveva già condotta Brian De Palma con opere fondamentali come Vestito per uccidere (1980), Blow Out (1981), Omicidio a luci rosse (1986) e, in misura minore, con Complesso di colpa (1976): la messa in scena di Wright, che non sarà un maestro ma sicuramente non è uno sprovveduto, passa attraverso proprio De Palma e ad un cinema che aveva fatto del ri-guardare e del ri-pensare il suo primo motore, almeno visivo. E torna a dare all’immagine il posto che merita, davanti alla storia, davanti al messaggio e non dietro: se il cinema è prima di tutto immagine, sguardo, è lo sguardo che torna a dominare, ad ammaliarci, anche a mentirci a volte.

Il film è bello, teso, imperfetto, ma non è questo il punto: in un’epoca di messaggi forti e film deboli, in un’epoca di immagini di riporto, è gratificante vedere che c’è ancora qualcuno che a queste immagini sa dare una storia, una vita, una profondità. Ed è un peccato che la magnificenza di questa messa in scena (che sa mischiare classico, con spezzoni diegetici di Io ti salverò o La Fuga, e postmoderno) non la si potrà godere su un grande schermo.